收藏家麦国培发现的一本1910年出版于香港的英文摄影集《Scenery on the West River》(《西江风光》),是当年省港澳轮船公司为推广其新开辟的供西方游客从香港出发、以梧州为终点的西江游览航线,所发行的宣传画册。作者为该公司的外籍秘书J.ARNOLD。该摄影集包含黑白风景照片18张,如实记录了一百多年前西江流域的自然风光,也间接反映了该地区经济社会发展状况,具有十分珍贵的文化价值。

西江,古称郁水、浪水和牂牁江,是珠江流域内最大的水系,历史上是指现西江下游段,即广西梧州市至广东佛山市三水区思贤滘河段。这一河段生态文化资源丰富,清末已是西方游客的旅游目的地。本文作者之一麦国培,广东三水人,系广东省档案馆民间文献专家,自1987年开始对反映岭南历史文化、民间档案、邮政历史等实物进行收藏与研究,是“广府侨批”“五邑侨批”发现者和定名人,编组的集邮展品分别获得过亚洲和世界邮展金奖。2018年,侨居日本的一位华人收藏家朋友向其展示了一本家传的1910年出版于香港的英文版《西江风光》摄影集。酷爱收藏的麦国培旋即提出向其购买,没有成功。随后,麦国培广泛发动世界各地藏友搜寻该摄影集。经过几个月的努力,终于在2019年通过一位从事国际新闻报道的媒体朋友,从荷兰的旧书商手上购得,并从万里之外寄回广东,收藏至今。至清末,拍摄照片,特别是外景照片,是很困难、也很奢侈的事,而照片印刷品则更是少见。本摄影集品相完好,历经一百多年,保存至今十分不易。影集记录了清末西江流域的自然风光,也间接反映了当时的经济社会发展状况,具有十分珍贵的文化价值。本文公布部分图片,并对本摄影集的内容与价值略作介绍和解读,以期深化今人对岭南历史文化的认识和了解,为深化岭南文化的研究提供增益。

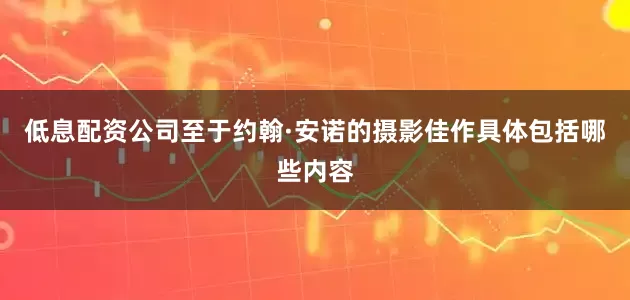

1910年《西江风景》封面,麦国培提供

本摄影集的品相与内容

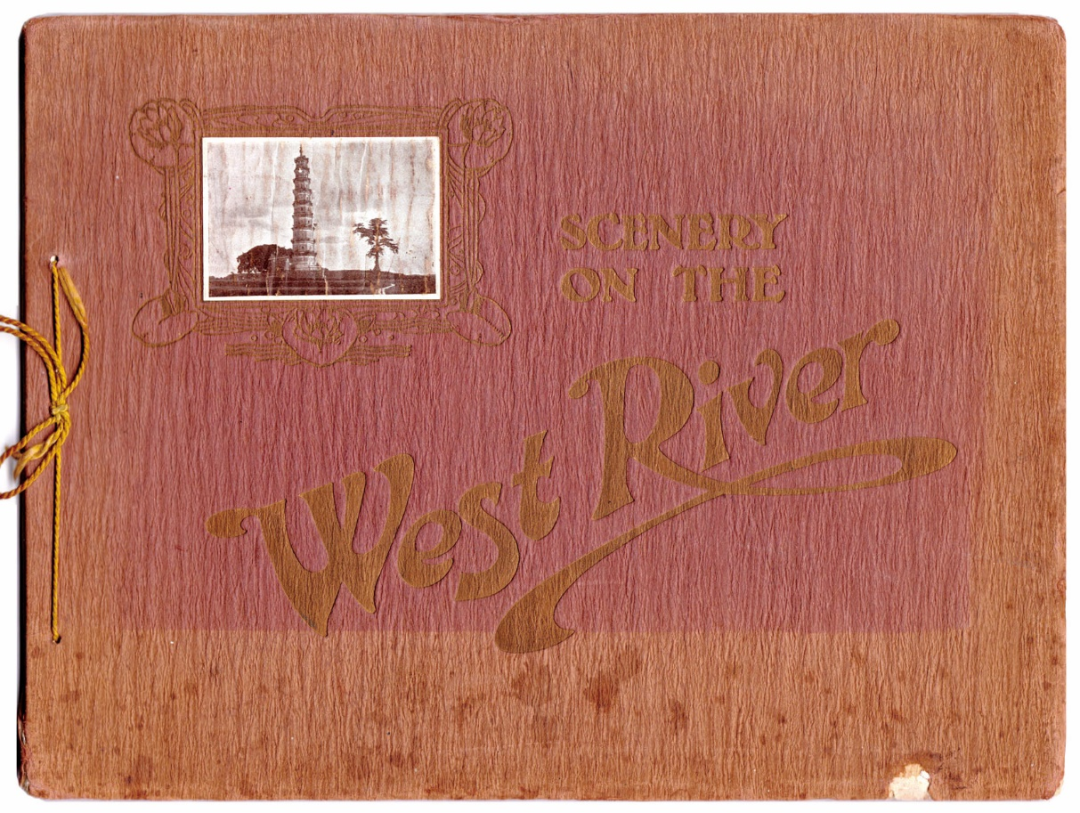

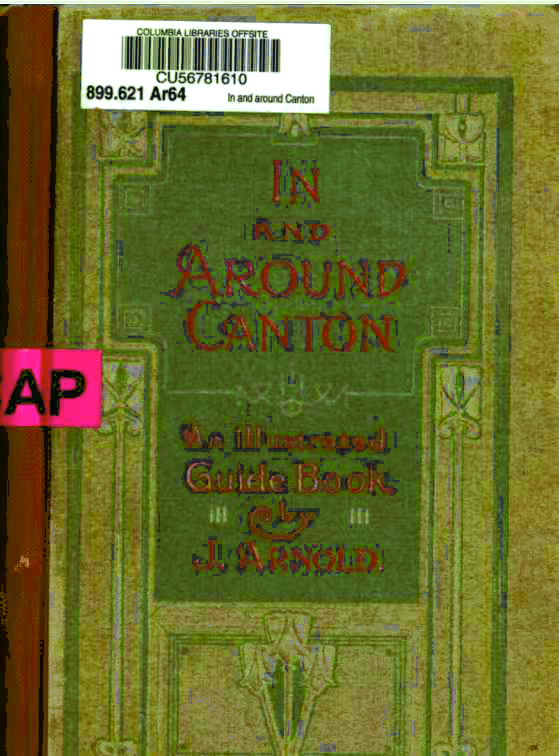

本摄影集的规格为190毫米×250毫米,横版版式,距左侧边沿8毫米处打3孔,穿线绳打结装订。封面和封底为粉红色厚棉皱纹纸,现已经褪色泛黄。封面设计简洁大方,左上角印三水文塔的黑白照片1张,照片四周烫金凹印花纹装饰。封面中间分三行烫金凹印英文标题Scenery on the West River,其中West River为花体字,字体较大。封二、封三、封底均无内容,也未标识售价。但笔者在本摄影集作者于1910年出版的另一本书:In and Around Canton ——an illustrated guidebook(《广州及其周边地区:一本插图指南》)上找到了有关本摄影集的销售广告及售价:“SCENERY ON THE WEST RIVER, A superb collection of the finest views on the West River between Canton and Wuchow. PRICE,$1.”大意为:“《西江风景》,一组最美广州和梧州之间的西江风光集锦,定价1元”。结合当时的社会背景和银元的购买力(1910年1个银元大约可以购买上等大米40斤)看,本摄影集的售价不菲。正文包含黑白图片18张,为铜板纸单面印刷,每页1张,每张图片下方均附简要英文文字说明。为方便读者了解,将所有英文文字内容逐页抄录、翻译并作简要补充说明,制成表1:

哥伦比亚大学图书馆藏《广州及其周边地区:一本插图指南》封面,麦国培提供

关于本摄影集的广告截图,麦国培提供

本摄影集拍摄者及其拍摄动机

英国东方摄影史学家、收藏家、作家泰瑞·贝内特有一个观点,为人们审视和解读本摄影集提供了重要的观察视角。他说:“在欣赏有关中国的晚清原版照片时,识别拍摄者与其拍摄动机是重要的,因为拍摄者的身份有时决定了其拍摄动机。在晚清,拍照是一件很麻烦、也很昂贵的事情。因此,当一个人拍下一张照片,他/她不得不有一个很明确的目的和拍下这张照片的原因。需要记住的是,那些专业的摄影师,不管来自西方或中国,拍照都是他们的职业和生意,因此他们最终是要以此谋生的,所以他们会仔细思考要拍摄怎样的照片——他们只拍下他们认为卖得出去的照片。这一点很重要。这种所谓的基本业务,日常的一般收入,都来自工作室的肖像拍摄。一些摄影师会通过这种典型的方式谋生,另一些则会拍摄诸如风景照片等其他类型的照片。但他们每拍下一张照片,想的都是我能不能卖掉这张照片。”

本摄影集的版权页,麦国培提供

顺着泰瑞·贝内特的思路,笔者首先通过检索文献探究了本摄影集的拍摄者J.ARNOLD。一篇对晚清照片摄影人做考察的论文提道:“清末来华,在香港、澳门及广州的轮船公司担任会计的约翰·安诺等均有摄影佳作传世。”这里的“约翰·安诺”应该就是J.ARNOLD的音译名,至于约翰·安诺的摄影佳作具体包括哪些内容,论文并未提及。幸运的是,随后笔者在Gwulo网站上找到了更多有关他的信息,大致整理如下:

J.ARNOLD,1880年4月5日出生于香港,在家中八个孩子中排行第三。母亲是欧亚裔女性,父亲是托马斯·安诺(Thomas Arnold),曾在省港澳轮船公司工作,于1906年10月20日去世,他的去世和“安诺先生有趣的职业生涯的故事”在1906年12月1日的《香港电讯报》第12页有报道。这篇报道称:托马斯·安诺以会计师的身份开始自己在香港的商业生涯,并证明了他在该行业的能力。起初,他是几家当地公司的审计师,1884起担任省港澳轮船公司任秘书长达22年之久,帮助该公司从只有由六艘旧船组成的船队,资本为60万美元,年净利润为150万美元的小公司,成长为珠三角地区首屈一指的航业公司。后来J.ARNOLD同样也担任了省港澳轮船公司秘书,1931年退休后返回加拿大。约翰·安诺所拍摄的照片发表在一系列旅游指南中,主要的有:1.A Pictorial Handbook to Canton(1905)(《广州画报手册》)、In and Around Canton-an illustrated guidebook(1910)《广州及其周边地区:一本插图指南》;2.A Handbook to Canton, Macao and the West River(1910)(《广州、澳门和西江手册》);3.Picturesque Hong Kong:a Handbook for Travellers(1911)(《如画的香港:旅行者手册》);4.Through Hong Kong with a Camera(1916)(《带着相机穿越香港》);5.A Day in Macao with a Camera,Souvenir de Macau.(《带着相机在澳门的一天、澳门纪念品》)。

1906年12月1日《香港电讯报》第12页,麦国培提供

由此可见,J.ARNOLD在轮船公司工作之余,在中国拍摄了数量十分可观的照片,并在多本书中发表这些照片。这足可证明他是一名摄影发烧友,职业摄影师。那么,他的拍摄动机是什么呢?是否真如泰瑞·贝内特所言,其拍摄照片具有商业目的——想卖掉它们呢?答案是肯定的。

J.ARNOLD和其父Thomas Arnold供职的省港澳轮船公司是一家英国商船和海上贸易公司,于1865年10月20日在香港由一群与航运业有关的人创立,旨在经营广东地区的区域渡轮运输市场业务。自成立以后,该公司是与中国航运公司、招商局蒸汽航运公司和怡和洋行的印度支那蒸汽航运公司一起参与珠江和中国贸易的主要航运公司之一,几方合作开辟了新的贸易,并在1897年至1917年左右随着梧州、三水和江门等几个通商口岸的开放而变得活跃。根据李俊丰和夏巨富的研究,到19世纪末20世纪初,随着蒸汽轮船的投入使用及1897年梧州、三水等地开放为通商口岸,以省港澳轮船公司为代表的在粤外资轮船公司相继开通西江航线,在从事客运、货运业务的同时,也供西方游客从香港出发,以梧州为终点,沿着西江进行游览。可能是因为航路新开等原因,有兴趣或敢于体验这一旅程的游客并不算多,为做宣传和推广,该公司出版了一批旅游小册子一类的读物。如1903年,该公司发行了一本名为《西江之旅:新往来》的书,内容是借省港澳轮船公司“德庆”号船长R.D.托马斯之口,以游记的形式,详细介绍从广州到梧州的旅程,包括途经景点及其背后的传说故事等,以吸引游客。显然,J.ARNOLD也参与了这项推广工作。本文所讨论的摄影集也是这系列旅游小册子的组成部分之一。相较于其他图文并茂的书籍,本摄影集的特殊之处在于它是纯粹的照片集或者说是画册。

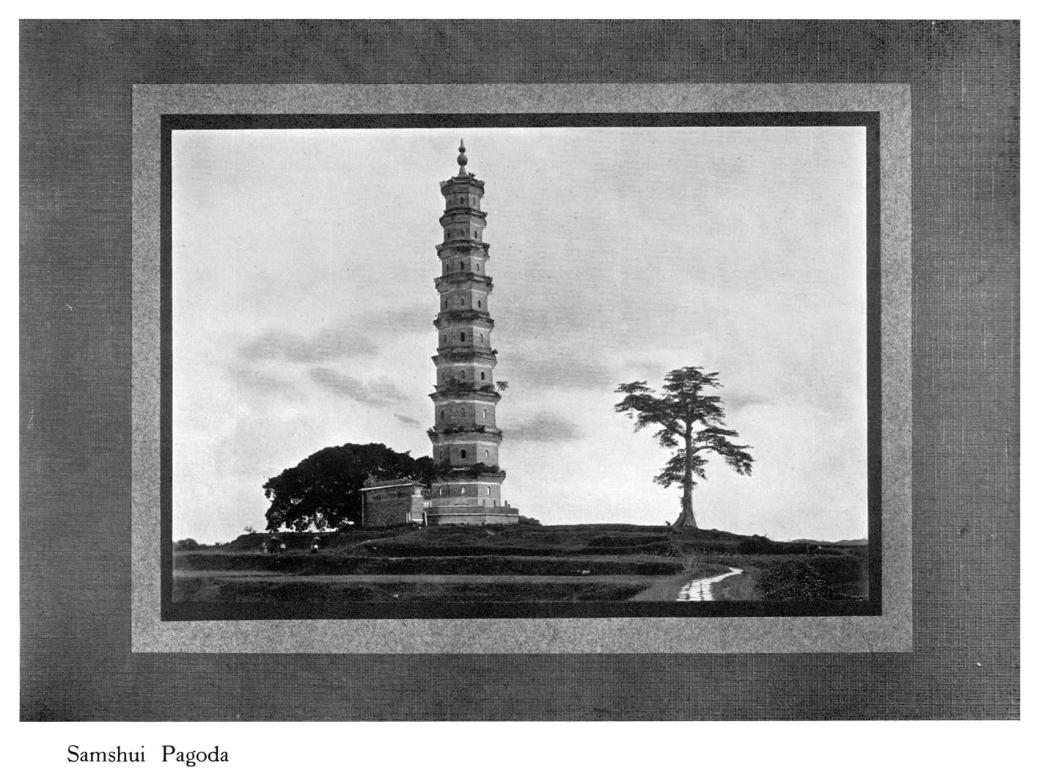

三水魁岗文塔,麦国培提供

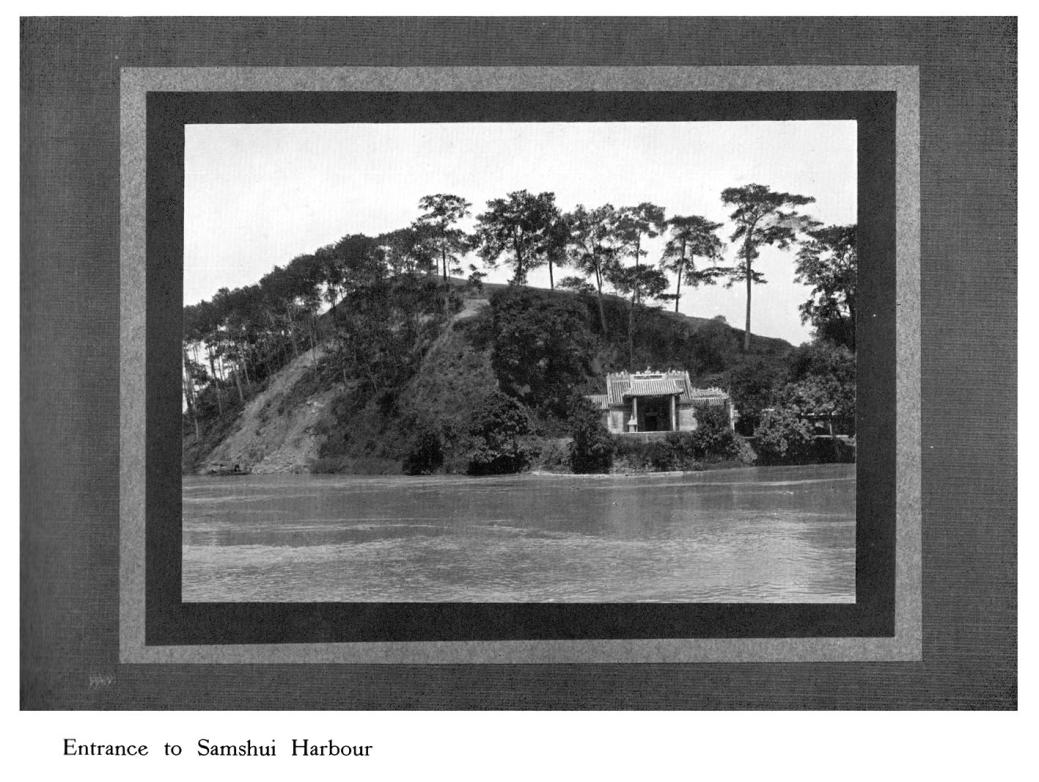

三水港的入口,麦国培提供

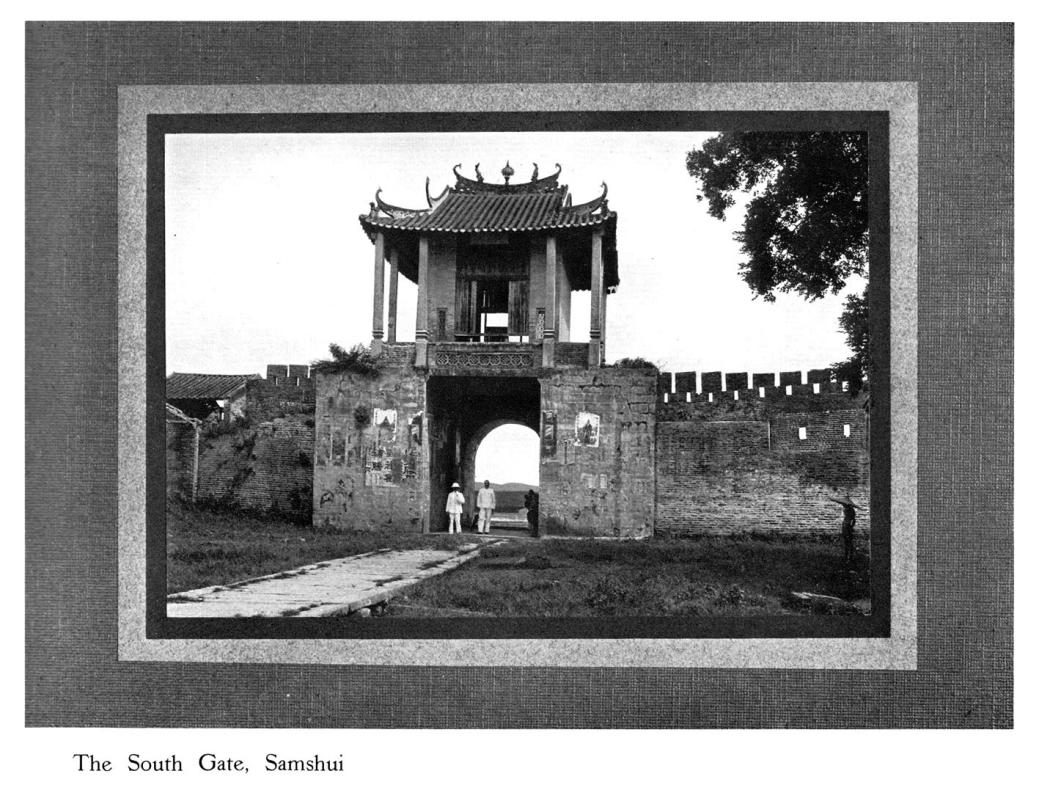

三水城城门,麦国培提供

本摄影集的重要文化价值

(一)记录了清末西江流域的自然风光和文化遗产信息

中国历史悠久,地大物博,产生了很多历经千百年的建筑和文物遗迹,这些都是老祖宗留给后人的瑰宝。但由于战乱、自然灾害、城市改扩建等原因,很多景观和古迹已经消失在历史的长河中。本摄影集记录了清末西江流域如画的风光,包括山峰、江水、寺庙、桥梁、渔船、房屋和城市等,给人们提供了一种前所未有的形象资料,如实地再现了历史的实情实景,所蕴藏的历史信息与文化价值,比文字、器物、遗址、绘画等资料更直接和准确,更接近于历史的本来面目,对于“再现历史”、克服历史虚无主义,具有重要意义。特别是已经消失的三水城门、青云桥等古建筑的真实印记,以及一百多年前梧州城的图像资料,这些百年老照片的震撼力是其他任何资料所无法达到的。此外,本摄影集的照片印刷精美、画质清晰,对西江的现代河流地貌学以及历史地貌学研究也有所助益,研究人员通过对比照片中河道走向、河岸宽度等信息,加深对河流自然或人为演变过程的认识。

(二)反映了清末西江流域的经济社会面貌

1.西江开放通商与西江航运及商贸发展

本摄影集记录的是西江从广州到梧州段的风景,其中涉及的几个由西江串联起来的城市,均在中国近代史上占有重要地位。广州,自秦汉至明清始终处于中国对外贸易、海上交通的前沿之地,是具有世界影响的东方大港和海上丝绸之路的重要枢纽。三水,沿北江上可达清远、韶关,下可抵广州,而溯西江而上,则可到肇庆、梧州,顺江而下,则可连江门,地理区位十分重要。梧州,下通粤、港、澳,是广西的水上门户,是西江流域物资集散地。本摄影集的产生与西江开放通商的历史密不可分。1897年2月4日,清朝代表李鸿章与英国公使窦纳乐(Claude MacDonald)在北京签订《中英续议缅甸专条附款》,并附《西江通商专条》,约定新增广西梧州和广东三水为通商口岸,允许外国商船自由停泊、贸易;允许英国在两地设立领事馆(署),享有领事裁判权;英国商船获准在西江自由航行,可直达梧州。由此,西江航线成为重要物流与商贸线。英国人控制了三水、梧州这两个口岸的海关,向广西大量倾销商品,掠夺原料,把持邮政,操纵金融,外国轮船从广州经三水直驶梧州,并不断深入广西腹地。继而外国商船直接从香港沿江而上梧州、南宁、龙州,控制了西江航运权。英商怡和、太古和省港澳轮船公司先后在梧州设立商行专理船务。甚至有外国军舰入侵西江,拦截击沉中国船只。外轮直达梧州后,客观上带来了梧州商业日渐繁荣,其内外贸易之盛,一度居广西之首,对外贸易和口岸规模在华南仅次于广州。正是基于这样的背景,前述J.ARNOLD供职的省港澳轮船船公司才有可能开辟从广州到梧州的旅游航线,游客才得以乘坐蒸汽班船游览西江沿岸的美景,作为英国人的J.ARNOLD也才得以在西江沿岸的广州、三水、肇庆、德庆、梧州等地拍摄风景照片并结集出版。

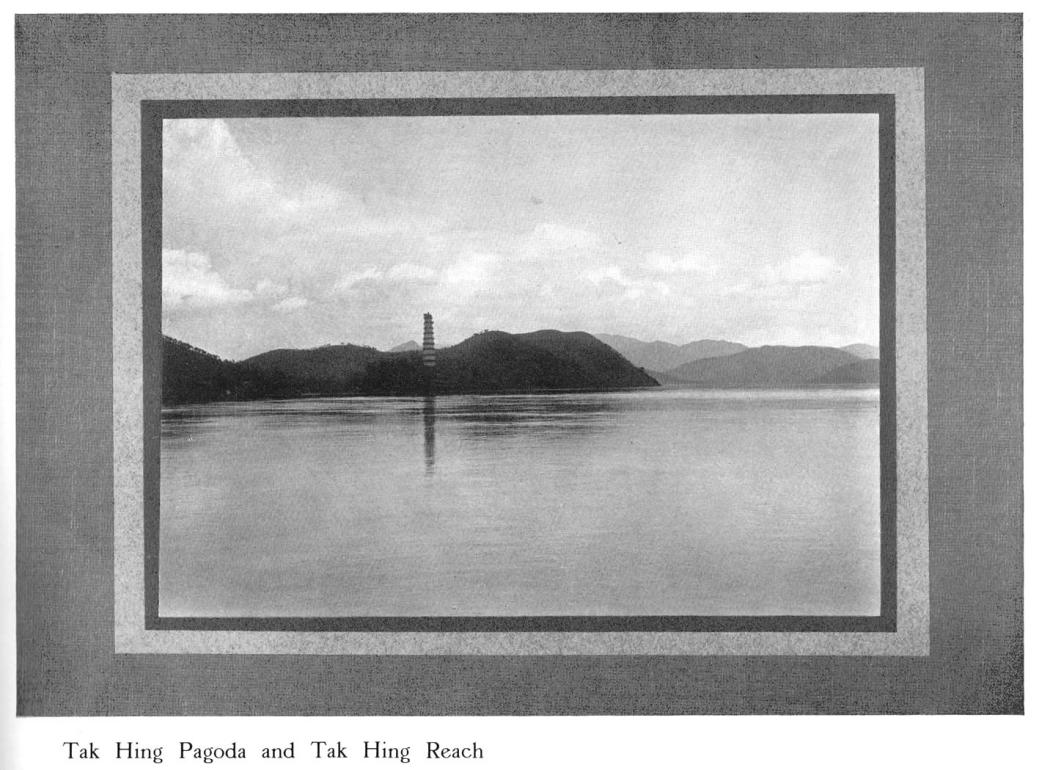

德庆塔和德庆河段,麦国培提供

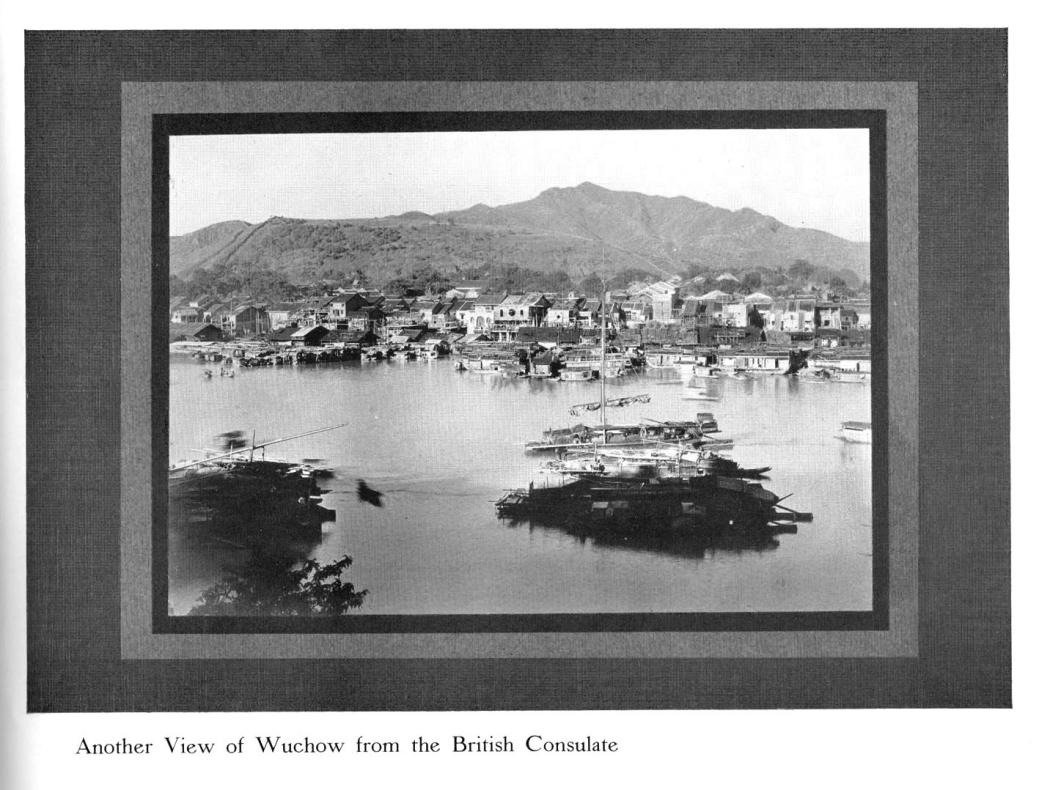

从英国领事署看到的梧州的另一种风景,麦国培提供

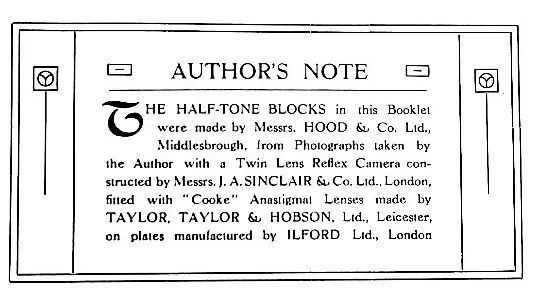

本摄影集作者的说明,麦国培提供

2.西江流域观光旅游业发展及其背后的风景进入权问题

随着清末西江流域航运、商贸的逐渐发展,经济活动日益繁荣,作为第三产业的观光旅游业也出现了。美国学者温迪˙J.达比在《风景与认同——英国民族与阶级地理》一书中指出,风景真正耐人寻味的是其人文属性,因为任何景观的含义都是人赋予的。自然景物并非一种天然美景,而是在意识形态的语境中被创造的,它一旦成为一种“风景”,便立即被打上了权力的印记。因此,“这片风景意味着什么”,取决于“谁在看”,这本身就是重要的权力。风景说到底也是一种政治,因为所有的风景背后都是人,必然涉及到谁有权控制、利用、表征、再现、改造这些风景。

在清末西方列强不断侵入的政治背景下,由于口岸的开放和交通的便捷,西方人进入西江流域居住、旅游增多,多到轮船公司愿意专门出版旅游指南手册来招徕生意。正如李俊丰指出的:“风景被记载在旅游指南中,这意味着踏上旅途的西人在未曾真正到达某地之前,便已能预先知道自己将会看到什么,以及可以怎样去看;原本完全陌生的、从来没有见过的景色,也变得如在自己家乡的景色一样,尽在把握之中……当地的风景在被固化的同时,实际上也被西方化了。”这反映出对西方人而言,风景的进入权变得容易获取,而中国的风景和空间的主权则逐渐被削弱。从这一角度观察,反映出西方资本主义对中国侵略的进一步加深,中国半殖民地化的程度和中华民族危机的更加深重。

晚清史料多集中于官方记载或文人笔记。本摄影集作为一本罕见的晚清摄影出版物,弥补了文字记录的不足,以直观的视觉形式记录了当时的自然风光,形象地保存了已经消失的文化遗产,十分珍贵。本摄影集既是全球现代化进程的产物,也是中国被动卷入世界体系时的视觉回应。作为技术、艺术与历史交会的遗存,其价值不仅仅在于“记录了什么”,更在于“如何被记录”和“为何被记录”。作者公布这些宝贵的图片,并重新审视这些影像,目的是帮助还原一个更立体的晚清中国社会。

【作者】刘盛平,系南宁师范大学副教授;麦国培,系广东省档案馆民间文献专家

【原标题】清末英文版《西江风光》摄影集的文化价值

【频道编辑】李晓霞 林琳

【文字校对】华成民

【值班主编】刘龙飞 郭芳

【文章来源】《岭南文史》杂志2025年第2期

启远网配资-启远网配资官网-专业配资炒股网-线上配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。